しまはら歯科クリニックの口腔外科では、患者様一人ひとりに合わせた治療計画を提供し、安心・安全な治療環境を確保しています。痛みの少ない治療を目指し、最新の診療技術を用いて皆様の健康と快適さを優先に考えています。

しまはら歯科クリニックの専門的な口腔外科治療

安全と衛生を重視した診療環境

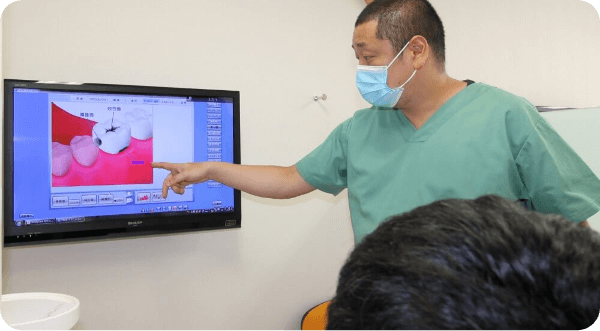

患者様とのコミュニケーションを大切に

親知らずから顎関節症まで、専門的な口腔外科診療を提供します

しまはら歯科クリニックの口腔外科では、以下のような口腔内のさまざまな疾患の診療を行っています。親知らずの抜歯から顎関節症の治療まで、患者様の痛みを和らげ、口腔の健康を回復することを目指しています。

親知らずの治療

だいたい17歳~22歳に生えるので、萌出すときには十分なスペースがありません。

それにより、よくおこる症状が虫歯です。また、不完全な生え方で止まってしまった場合に、歯茎にばい菌が入り膿んで腫れることによる痛みが発生します。

抜歯すべきか抜歯せざるべきか?

抜いたほうがいい場合

親知らず(特に下顎)を抜歯した方がよいケースには以下のようなものがあります。

親知らず周囲炎を起こす

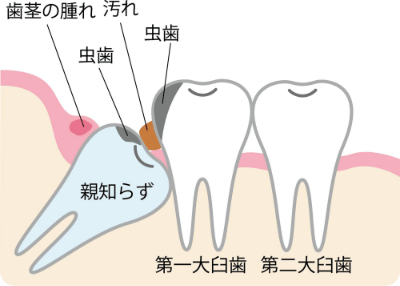

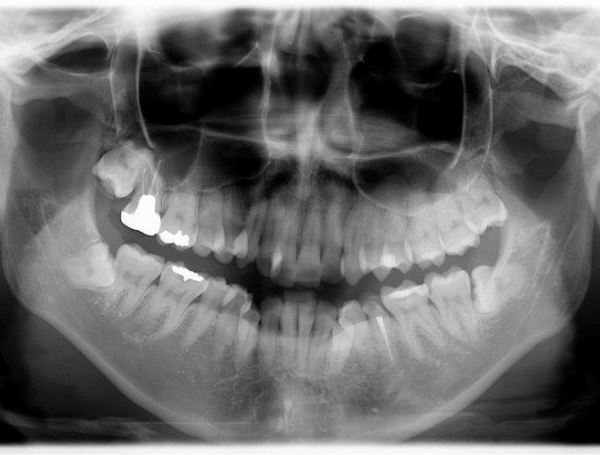

顎の発育が不十分だと親知らずが萌出するスペースがなく、埋伏・半埋伏したり、近心傾斜となることが多いです。そのような場合には親知らずの歯冠周囲が不潔となり、しばしば感染を起こすようになります。

第二大臼歯遠心面にう蝕を生じる

親知らずが近心傾斜すると第二大臼歯との間にプラークの停滞を招き、第二大臼歯遠心面のう蝕を生じます。しばしば遠心歯根面が侵され、第二大臼歯の保存が困難となることも多いです。

第二大臼歯遠心面に深い歯周ポケットが形成される

親知らずが近心傾斜すると、第二大臼歯遠心面の歯周炎を起こし、深く非可逆性のポケットを生じます。第二大臼歯の保存が困難となることも多いです。

含歯性嚢胞を形成する

親知らずが完全埋伏すると含歯性嚢胞を形成することもあります。

自家歯牙移植のドナー

特に若年者で第一大臼歯をう蝕のために抜歯する際には、親知らずを抜歯し自家歯牙移植すると良好な結果が得られることがあります。茎にばい菌が入り膿んで腫れることによる痛みが発生します。

歯列矯正を行う上で支障になる

歯列矯正(特に叢生治療や下顎歯の遠心移動)を行う場合には、親知らずが萌出する際に前の歯を押し出してしまう可能性があります。そのため、場合によっては歯胚の段階で除去(germectomy)を行うことがあります。

他の歯に歯列不正を起こさせる

第二大臼歯に萌出異常を生じたり、他の歯を押し出して歯列不正を生じたりする事があります。

抜くべき親知らずを抜歯しなかったらどうなりますか?

しまはら歯科クリニックの親知らず治療の特徴

しまはら歯科クリニックの親知らず治療では、患者様に以下の価値を提供することをお約束しています。

専門的なスキルと経験

当院の歯科医師は、親知らずの抜歯に関する広範で深い知識と経験を持っており、患者さんに安全で効果的な治療を提供します。

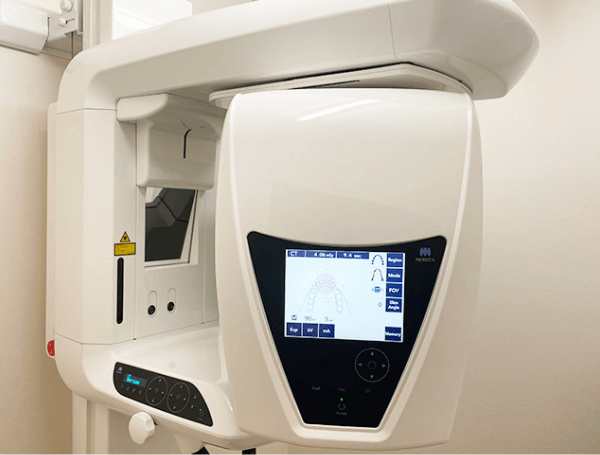

先進的な技術

最新の歯科技術を使用して親知らずの抜歯を行い、治療の正確さと快適さを確保します。CTによる歯の根の形態や、顎の骨の中の神経との関係などタイムリーに確認する事が可能です。また、レントゲン撮影時にフィルム現像液などを使わず、パソコンを利用した環境に優しい最新のデジタルエックス線システムを導入しております。

個別化されたケア

患者様一人ひとりの状況とニーズに合わせて、最適な治療プランを作成します。これには、親知らずの位置や成長のパターン、患者さんの一般的な健康状態など、多くの要素が考慮されます。

痛み管理

痛み管理に特に配慮しており、治療中と治療後の不快感を最小限に抑えるための適切な鎮痛法を提供します。

アフターケアとフォローアップ

抜歯後の適切なアフターケアとフォローアップを提供し、患者さんが快適に回復し、問題が発生した場合には迅速に対応できるようにします。

顎関節症の治療

顎関節症の症状

あごに痛みがある

- あごを動かしたときに痛むのが特徴

- あごの関節、ほおにある咀嚼筋に痛みを感じる

- あごを動かしていないときの痛みは少ない

口が大きく開けられない

- 下あごの動きが制限され、大きく口が開けられなくなる

- 指を縦に揃えて2本以下しか入らないと要注意

- いきなり口が開かなくなる場合と、徐々に開きづらくなる場合がある

あごを動かすと音がする

- 口を開けたり、ものを噛んだりするとき、「カクン」「ガクガク」「シャリシャリ」「ミシミシ」といった関節の雑音がする

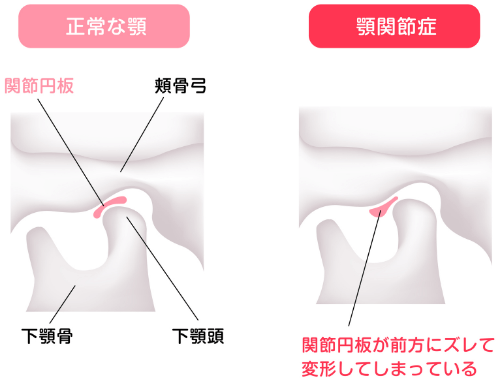

顎関節症の原因

個別化された治療プラン

なかでも一番悪いのは、口を固く結んで動かさなかったり、歯を習慣的に噛みしめる癖です。あごの関節や筋肉に負担をかけ続けると、筋肉はこわばり、関節もうまく機能しなくなるからです。さらに、疲労や精神的ストレスも、「顎関節症」に関係するとされています。これら、いくつもの要因が重なり、その人の限界に達したときに、「顎関節症」は発症します。

治療方法及び顎関節症の予防

顎関節症予防・改善のためのあごのストレッチ

なかでも一番悪いのは、口を固く結んで動かさなかったり、歯を習慣的に噛みしめる癖です。あごの関節や筋肉に負担をかけ続けると、筋肉はこわばり、関節もうまく機能しなくなるからです。さらに、疲労や精神的ストレスも、「顎関節症」に関係するとされています。これら、いくつもの要因が重なり、その人の限界に達したときに、「顎関節症」は発症します。

- 指を縦に3本揃える

- 口の中へ入れる(縦に入らなければ斜めでも可。無理をしないこと)

- あごがちょっと痛いところで1分間保持。できなければ20秒くらいから始める。

- 指を出して、ゆっくり閉じる。これを1日何回か繰り返す。

しまはら歯科クリニックの顎関節症治療の特徴

しまはら歯科クリニックの顎関節症治療では、患者様に以下の価値を提供することをお約束しています。

経験と専門知識

当院の歯科医師は、顎関節症の診断と治療に豊富な経験と専門知識を持っています。これにより、患者さんが必要なケアをタイムリーかつ効果的に受けられるようになります。

総合的なアプローチ

顎関節症の治療には、生活習慣の見直しや口腔内装置の使用、必要に応じて物理療法や薬物療法など、多角的なアプローチが必要です。当院では、これらすべての治療オプションを提供し、患者さん一人ひとりの状況に合わせた最適な治療プランを作成します。

先進的な診断ツール

当院では、顎関節症の詳細な診断のために最新の技術を使用しています。これにより、症状の原因を特定し、最も効果的な治療計画を立てることが可能になります。

長期的なケア

顎関節症はしばしば長期的な管理が必要です。当院では、長期的なケアと症状の追跡を提供し、患者さんが最高の口腔健康を維持できるようサポートします。

口腔がんの診断と治療

顎の骨折や脱臼や顔面外傷の治療

しまはら歯科クリニックでは、顎の骨折や脱臼、顔面の骨折や切傷などの外傷の治療を行います。

顎の骨折治療

顎の脱臼治療

顎の脱臼は、顎の関節が適切な位置からずれることを指します。顎の脱臼の治療は、患者の年齢、健康状態、脱臼の程度によって異なります。初期の治療は、手動的に顎を正しい位置に戻すもので、これを「還納」と呼びます。還納が行われた後、患者はしばしば数週間ソフトダイエットを指示され、顎の動きを最小限に抑えるように指示されます。重度の場合や再発する場合には、手術が必要となることがあります。

顔面外傷の治療

口腔外科手術の流れ

手術前のカウンセリングから手術後のアフターケアまで、皆様が安心して治療を受けられるようサポートします。しまはら歯科クリニックの手術の流れは以下の通りです。

カウンセリング

カウンセリング 診断と治療計画

診断と治療計画 手術

手術 アフターケアとフォローアップ

アフターケアとフォローアップ